2. Verbreitung und unterschiedliche Ausprägungen der Pestbilder

2.1 Vom Einzelfall zu den Varianten

Einmal auf den Typus Pestbild aufmerksam geworden, regte sich bei mir das Interesse für mögliche Varianten und deren je eigenen frömmigkeitsgeschichtlichen Hintergrund. Einen ersten Zugang eröffneten einschlägige Kunstlexika, allerdings führten falsche Angaben auch auf Irrwege. So verwies eine „Ikonographie der christlichen Kunst“[42] auf einen „Altarschrein zu Heilsberg bei Nürnberg“. Meine postalischen Bemühungen führten zu keinem Erfolg; diesen Ort bei Nürnberg gibt es nicht. Erst ein zufälliger Blick auf eine Sendung des Bayerischen Fernsehens zeigte mir die richtige Adresse: die ehemalige Zisterzienserkirche von Heilsbronn, „auf halbem Weg zwischen Ansbach und Nürnberg“.[43] Dieses architektonische und künstlerische Kleinod dient heute der evangel.-luther. Gemeinde als Pfarrkirche und wurde vor wenigen Jahren unter der Leitung des kunstsinnigen Pfarrers Paul Geißendörfer, mit kunsthistorisch-wissenschaftlicher Begleitung, vorbildlich „restauriert und konserviert“.[44] Trotz der früheren reformatorischen Vorbehalte sind „immerhin 9 der einst 29 Altäre (...) in der Kirche erhalten“ geblieben.[45] Sie bilden in der Tat einen Schatz mittelalterlicher Glaubens- und Frömmigkeitszeugnisse, wie sie in dieser Fülle an einem vergleichbaren Ort kaum anzutreffen sein dürften. Ich werde im Laufe dieser Abhandlung auf einige dieser Zeugnisse zu sprechen kommen.

Zufällige Begegnungen mit Pestbildern und vergleichbaren Darstellungen ergaben sich immer häufiger, je mehr ich durch mein Interesse für solche Begegnungen sensibilisiert worden war. Es ist erstaunlich, allerdings nur auf den ersten Blick, in wieviel alten Kirchen solche Zeugnisse menschlicher Not und christlicher Hoffnung ihre ikonographischen Spuren hinterlassen haben. Da man ‚nur sieht, was man schon kennt‘, begegnet man solchen Zeugnissen plötzlich auch in Gotteshäusern, deren künstlerische Ausstattung man schon lange zu kennen glaubte. So erging es mir jedenfalls im heimatlichen Dom zu Münster, an dessen Pestbild ich jahrzehntelang „vorbeigesehen“ hatte.[46]

Die Bezeichnung Pestbild kann allerdings leicht irreführend sein. Es geht bei den meisten Darstellungen nicht, wie man vermuten könnte, um eine ikonographische Beschreibung dieser Seuche und ihrer verheerenden Auswirkungen. Häufig begnügen sich die Hinweise auf die Pest mit Andeutungen, Symbolen, Inschriften, Schriftbändern, oder es werden vom Maler einige erkrankte oder sterbende Menschen ins Bild gebracht, deren Krankheitssymptome auf die Pest verweisen. Nicht selten ergänzen die bekannten Pestheiligen die Interzessionsgruppe, so besonders die heiligen Sebastian und Rochus, aber auch St. Ursula oder die Ordensgründer Dominikus und Franziskus.

Häufig fehlen auf den Bildern einzelne gewohnte Motive und Personen, oder die erwartete Rolle kehrt sich in ihr Gegenteil: Aus dem fürbittenden Jesus wird der Richter mit Keule oder Pestpfeilen. So ergeben sich Nähe und Überschneidungen von Pestbildern und Gerichtsbildern, deren genaue Zuordnung oder Benennung dann einen Zug ins Willkürliche bekommt.

Aus dieser zusammenfassenden Beschreibung wird ersichtlich, daß es sich bei der Bezeichnung Pestbilder um eine sehr heterogene und uneinheitliche Spezifizierung handelt. Erst im 15. Jahrhundert ist die Entwicklung der vorherrschenden Bildtypen abgeschlossen, die unter dem Begriff Pestbilder miteinander verbunden werden. Eine dieser Ausprägungen habe ich mit dem Bild von Schloß Bruck exemplarisch, und darum ausführlich, vorzustellen versucht.

Die wichtigsten Einzelmotive, die in den Gesamttypus Pestbild eingeflossen sind, sollen in den späteren Kapiteln vorgestellt und vor allem hinsichtlich ihrer Genese untersucht werden. Die theologischen, zeitgeschichtlichen, künstlerischen und volkstümlichen Quellen werden von Fall zu Fall aufzudecken und zu befragen sein, denn es ist ja nicht selbstverständlich, daß Pestbilder und vergleichbare Darstellungen entstanden und in ihrer besonderen Weise zum Ausdruck menschlicher Not und christlicher Zuversicht geworden sind.

Vorher sollen die verbreitetsten Varianten, in denen sich der Typus darstellt, angesprochen werden, um auf dieser Basis dann gemeinsame Einzelmotive leichter in den Blick nehmen zu können.

2.2 Die „Pest in Rom“ zur Zeit Gregors d. Gr.

Abbildung 3: Prozession Gregors des Großen

Das „älteste“ Pestbild ist ein Anachronismus. Es handelt sich um die spätmittelalterliche Wiedergabe der Pest in Rom zur Zeit Gregors d. Gr. (590 – 604), sehr eindrucksvoll präsentiert in den Très Riches Heures, dem kostbaren Stundenbuch des Herzogs Jean de Berry zu Anfang des 15. Jahrhunderts.[47](Abb.3) In vielfachen Abwandlungen finden wir dieses Ereignis in den folgenden Jahrzehnten dargestellt. Die schriftlichen Quellen dafür finden sich schon bei Gregor von Tours,[48] dem Zeitgenossen Gregors d.Gr., und ausführlich in der Hagiographie des Dominikaners und späteren Erzbischofs von Genua Jacobus von Varazze (Jacobus de Voragine, 1228 – 1297).

Dessen Heiligenbeschreibungen in der berühmten Legenda aurea enthalten zwar legendenhafte Züge, sind aber nicht so unkritisch, wie man Heiligenlegenden heute im allgemeinen einschätzt.[49]

Die Legenda sanctorum, „wegen ihrer beispiellosen Verbreitung bereits im 13. Jahrhundert als ‚Goldene Legende‘ (Legenda aurea) bezeichnet“,[50] erzählt von der Überflutung des Tibers und dem Gestank der angeschwemmten Kadaver. Da „ward die Luft vergiftet, daß davon ein großes Sterben über das Volk kam, das man die Beulenpest heißt. Und man sah mit leiblichen Augen Pfeile vom Himmel fliegen, und wen sie trafen, der war tot.“ [51] Das war im Jahre 590. Zu den ersten Opfern gehörte Papst Pelagius II. Gregor wurde trotz heftigen Widerstrebens zum Bischof von Rom gewählt. Er veranstaltete einen „Kreuzgang“ und „setzte die Litaneien zu singen ein“.[52] Nach seiner ‚aufgezwungenen‘ Bischofsweihe ordnete er als Papst Ostern 590 eine weitere Bittprozession an.

Die Berichte über die verschiedenen Prozessionen sind etwas unübersichtlich. Es gab zwei Pestjahre (590 und 603), in denen solche „litaniae“[53], Prozessionen mit Flehgebeten, stattfanden. Zur Osterzeit 590 zog man von den sieben römischen Kirchen aus (gemäß den sieben Stadtbezirken) sternförmig zur Kirche Maria Maggiore und von dort hinter dem Marienbild (Ikone) „Salus Populi Romani“ her[54] gemeinsam nach St. Peter. Man hörte dabei Engelsstimmen das österliche Marienlied singen: Regina coeli, laetare alleluja, quia quem meruisti portare alleluja, resurrexit sicut dixit alleluja; und Papst Gregor fügte fromm hinzu: Ora pro nobis Deum rogamus, alleluja.

Da erblickte Gregor, als man eben am Mausoleum Hadrians (der „Burg Crescencii“) vorbeizog, auf dessen Spitze den Erzengel Michael. „Der wischte sein blutig Schwert und stieß es darnach in die Scheide. Hierbei erkannte Gregorius, daß das Sterben ein Ende hätte; und also war es auch. Die Burg aber ward hinfort die Engelsburg genannt.“[55]

Genau diese Szene und dieser Augenblick werden auf den beiden Bildseiten des Stundenbuches festgehalten. Noch fallen Menschen, unter den entsetzten Blicken der Prozessionsteilnehmer, von der Pest getroffen, sterbend um, aber die Fürbitte der Himmelskönigin, die Kraft der mitgetragenen Reliquien und die emporgestreckten Arme des heiligen Papstes zeigen schon Erfolg: Die Geste des Engels oben auf dem Bergfried deutet das Ende der Pest an.

Wichtige Elemente des Pestbildes, wie wir sie von Schloß Bruck her kennen, fehlen noch im Stundenbuch des Herzogs von Berry, andere zeigen, historisch bedingt, eine eigene und auch andersartige Ausprägung. So tritt der zürnende Gott nicht sichtbar in Aktion. Zwar hatte man in der ersten Pestphase todbringende Pfeile vom Himmel herunter fliegen sehen, aber der vermutlich „göttliche Pfeilschütze“[56] wird nicht ausdrücklich genannt.[57] Statt dessen sieht man auf der Spitze des Mausoleums den Erzengel Michael (als solcher wird ‚der Engel‘ später stets identifiziert), der sein blutbeflecktes Schwert als die todbringende, pestverursachende Waffe zu erkennen gibt.[58]

Die Bedeutung der Fürsprache wird klar erkennbar. Die größte Hoffnung setzt man auf Maria; ferner vertraut man auf die Heiligen, deren Reliquien in der Prozession mitgetragen werden, und nicht zuletzt rückt der heilige Papst Gregor in das Gesichtsfeld. Er ist wegen seiner besonderen Rolle bei diesem Vorgehen gegen die Pest zu einem bedeutenden Pestpatron des Mittelalters geworden, „traute man ihm doch zu, Pestepidemien zu vertreiben“.[59]

Daß derartige Bittprozessionen zur Abwendung der Pest sich eher auf einem Bild als in der Wirklichkeit gut ausmachen, dürfte uns heute einleuchten. In der großen Pest des 14. Jahrhunderts suchten die Menschen gewohntermaßen Rettung in der gemeinsamen Anrufung Gottes. „Als deutlich wurde, daß die Prozessionen eine Quelle der Ansteckung waren, sah sich Papst Clemens VI. gezwungen, sie zu verbieten.“[60]

2.3 Das Pestbild aus der Franziskanerkirche in Göttingen

Auf dem Bild in Schloß Bruck drängen sich die Menschen in ihrer Not eng zusammen unter dem schirmenden Mantel Marias. Aber wie weit geht deren schützende Macht wirklich? Sie ist die Mutter aller Zufluchtsuchenden, Mater omnium, wie wir gesehen haben, aber finden alle auch wirklich Hilfe vor den tödlichen Pfeilen des göttlichen Zornes? Ein eher „realistisches“ Pestbild aus der Franziskanerkirche zu Göttingen („Barfüßeraltar“), heute im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover, gibt auf die Frage Antwort.[61] (Abb.4).

Abbildung 4: Pestbild aus der Franziskanerkirche in Göttingen

Christus (!) streut geradezu vom Himmel Pestpfeile auf die Erde. Tote und Sterbende, Kinder und Erwachsene bedecken den Boden. Nur einige wenige Pfeile kann Maria, nur noch eine Andeutung von einer Schutzmantelmadonna, in ihrem Gewand auffangen, in ihrer Fürbitte unterstützt durch einige Jungfrauen und besonders durch den heiligen Franziskus mit Antonius von Padua und St. Klara, deren Gebet auf dem Spruchband sichtbar gemacht wird: „Salva illos, Jhesu Christe, pro quibus virgo ma (Mater oder Maria ?) te orat.“ (Rette jene, Jesus Christus, für die die Jungfrau -Mutter oder Maria- dich bittet.)

Die Rollen Jesu und Marias werden in diesem Bild demnach ganz anders verstanden und dargestellt als in Schloß Bruck. Jesus erscheint nicht als der Mittler und Fürsprecher beim Vater, sondern er selbst vollzieht ein hartes irdisches Strafgericht. Maria ist verstummt, ihre Hilfsgeste erscheint ziemlich wirkungslos, kein Mensch hat unter ihrem Gewand Zuflucht gesucht. Selbst ihre Körpergröße ist nicht, wie sonst zu dieser Zeit üblich, gegenüber ihrer Begleitung hieratisch gesteigert. Nur in der Anrufung des heiligen Franziskus und seines Gefolges wird die bekannte Rangfolge der Interzessoren vorsichtig angesprochen: Maria ist die eigentliche Fürsprecherin, die Begleiter und Heiligen unterstützen ihr Fürbittgebet.[62]

Jesus als Richter und Gerichtsvollzieher, diese Vorstellung wird ikonographisch komplizierter und theologisch problematischer, wenn es nicht mehr nur um irdische und zeitliche Strafgerichte geht, sondern wo das ewige Schicksal des Einzelmenschen (Individual- oder Partikulargericht) oder schließlich der ganzen Menschheit (Weltgericht) in Frage steht. In diesen Gedanken und Bildern kulminierten alle Ängste der mittelalterlichen Menschen, und deswegen durfte, entgegen allen theologischen Einwänden, auch hier die Fürbitte der Gottesmutter, der Mutter der Barmherzigkeit, nicht fehlen. Doch über diese Bilder, die Gerichtsbilder, wird erst an späterer Stelle zu handeln sein.

2.4 Das Landplagenbild am Dom zu Graz

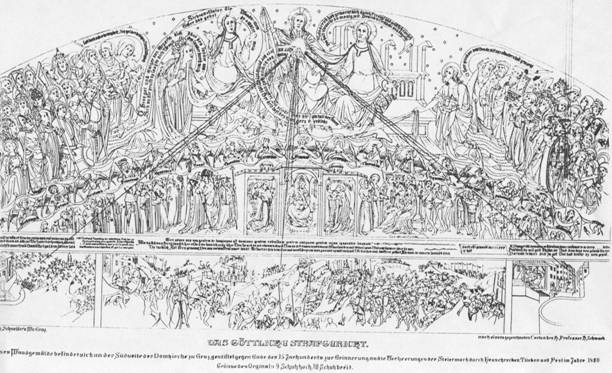

Das größte Pestbild befindet sich am Dom zu Graz, und zwar nicht im Gotteshaus, sondern an der südlichen Außenwand. Gemalt wurde es 1485 von dem Kärntner Meister Thomas von Villach und ist in seiner künstlerischen Ausführung, in der fast unüberschaubaren Vielfalt der dargestellten Elemente und in seiner Größe gleichermaßen beeindruckend. Leopold Kretzenbacher hat es eindringlich beschrieben[63] und es künstlerisch und theologisch interpretiert. Verwitterungserscheinungen und mangelhafte Restaurierungen des 19. Jahrhunderts haben das Kunstwerk allerdings stark beeinträchtigt. Ältere Beschreibungen, Kopien und Detailimitationen unterstützen Kretzenbachers Deutungsversuche.(Abb.5).

Abbildung 5: Landplagenbild zu Graz[64]

Das Land, die Steiermark, war im Jahre 1480 von den Türken, von der Pest und einem gewaltigen Heuschreckenfraß heimgesucht worden, allen drei Plagen schutzlos ausgeliefert. Das Bild erhielt von dieser Erfahrung her den Namen Landplagenbild. Im Unterschied zu vergleichbaren Bildern werden diese Plagen auch veranschaulicht. Oberhalb der Darstellungen der verschiedenen Plagen tritt eine fast unüberschaubare Schar von Heiligen des Alten und Neuen Testaments für die bedrohten Menschen ein, unterstützt durch Vertreter der Kirche und des Reichs und die doppelt dargestellten neun Chöre der Engel. In der Spitze des Bildes sieht man die Heiligste Dreifaltigkeit[65]: Gottvater schleudert (diesmal) keine Pfeile, sondern hält drei Lanzen in seiner Rechten, wie sie Dominikus in der Hand Jesu gesehen hatte und wie man sie auch auf anderen Pestbildern gelegentlich zu sehen bekommt.

Den drei göttlichen Personen am nächsten im oberen Bildteil erkennt man auf der linken und rechten Bildseite zwei durch Größe und Position hervorgehobene Heilige: Maria und Johannes den Täufer. Quer über das Bild hin spannen sie den Schleier (!) Marias als Schutz über die geplagte Menschheit.

Dieser Interzessionsdarstellung von Maria und Johannes vor dem strafenden Gott begegnen wir sehr häufig in Gerichtsbildern. In der Kunstgeschichte wird sie als Deësis (Fürbitte) bezeichnet. Kretzenbacher spricht von der „altererbten Deësis-Komposition der Weltgerichtsbilder“[66], die er auf Ephräm den Syrer (306 – 373) zurückführt. Johannes ist der hervorragende Vertreter des Alten Testaments [67], „Maria hier als Mater omnium, wie M.P. Perdrizet den ikonographischen Typus einst bezeichnet hatte.“[68]

2.5 Das Interzessionsbild in Heilsbronn

Abbildung 6: Das „Heilsbronner Rechtfertigungsbild“

In der bereits rühmlich erwähnten ehemaligen Zisterzienserkirche in Heilsbronn benutzt Gott wiederum eine andere Waffe; keine Distanzwaffe wie Lanze oder Pfeile, sondern das Schwert.(Abb.6). Während Maria auf der rechten, „irdischen“ Bildhälfte die Vertreter von Kirche und Reich hinter ihrem Mantel schützend verbirgt, greift Jesus auf der linken, durch Wolken und Lichtschein als „himmlisch“ charakterisierten Sphäre in die blanke Klinge des Schwertes, das der Vater drohend erhoben hat. Maria zeigt auf ihre Brust, Jesus auf seine Seite. Und wenn auch die Weltkugel in der Linken des Vaters schon wankt, hat die Fürbitte doch Erfolg: Der Heilige Geist hat sich als Symbol des Friedens mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Schwert niedergelassen.

2.6 Die zweifache göttliche Bedrohung auf dem Pestbild in Schwäbisch Gmünd

Wie unerschöpflich die künstlerisch-theologische Erfindergabe und die oft ungebrochen-naive Frömmigkeit der mittelalterlichen Christenmenschen war, zeigt auch eine Darstellung in der Heiligkreuzkirche in Schwäbisch Gmünd. (Abb.7). Sie befindet sich an der Innenfassade der Westseite des Münsters und ist nur schwer zugänglich, eine Gesamtaufnahme des Bildes ist kaum möglich. Das Museum für Natur und Stadtkultur von Schwäbisch Gmünd konnte mir nur eine Schwarz-weiß-Aufnahme von einer Kopie des Bildes (einem 1893 angefertigten Aquarell von Carl Fischer) schicken.[69] Das Wandgemälde ist inzwischen (1991/92) zwar restauriert worden, kann aber weiterhin nicht in Gänze fotografiert werden.

Abbildung 7: Schutzmantelmadonna in Schwäbisch Gmünd

Maria ist darauf in Überlebensgröße dargestellt und füllt in ihrer Funktion fast das gesamte Bogenfeld aus. Zwei schwebende Engel krönen sie mit der Kaiserkrone, die, ähnlich wie in Schloß Bruck, an den kunstvoll gestalteten Bügeln zu erkennen ist. Andere Engel breiten Marias Mantel weit aus, so daß die Christenheit, symbolisiert durch ihre kirchlichen und weltlichen Vertreter, darunter Schutz finden kann. Michael und der Teufel greifen links und rechts unten in das Geschehen ein.

Die Bedrohung geht von Vater und Sohn gleichermaßen aus, Maria ist somit der einzige Schutz, der den Menschen in dieser sonst ausweglosen Situation bleibt. Pfeile in größerer Zahl gehen von den beiden göttlichen Personen aus, und zusätzlich kommt Gefahr von den langen, blanken Schwertern von Vater und Sohn, die beide ikonographisch merkwürdig klein geraten sind. Groß und eher beruhigend schwebt der Heilige Geist über dem Bild und läßt Hoffnung auf Rettung aufkommen.[70]

2.7 Ein Epitaph in Münster als Pestbild

Nach der schon erwähnten grundlegenden Arbeit von Perdrizet im Jahre 1908 „La Vierge de Miséricorde“ ist Vera Sussmann mit ihrer Dissertation 1929 das Thema noch einmal angegangen und hat darin den Nachweis über viele noch unbekannt gebliebene Schutzmantelbilder erbracht.[71] Insgesamt nennt sie über 350 solcher Bilder aus ganz Europa mit dem Schwerpunkt Italien. Trotz dieser großen Zahl, so betont sie, sei ihr Katalog „selbstverständlich ganz unvollständig“.[72]

Ein nicht geringer Teil dieser Darstellungen gehört zu den eigentlichen Pestbildern, die wiederum in Italien besonders zahlreich vertreten sind. „Obgleich es auch in Deutschland eine Menge derartiger Pestbilder gab, besonders in Holzschnitten, stand Italien doch im Vordergrund."[73]

Aus der Fülle der Möglichkeiten soll eine weitere Darstellung gezeigt und näher besprochen werden, die in meiner Heimatstadt ein eher unbekanntes Dasein fristet: das oben erwähnte Epitaph eines Domherren (Abb. 8). Bei Rückfragen wußte keiner meiner Bekannten etwas von diesem Bilde, und auch ich selbst bin erst vor einem Jahr darauf gestoßen. Das Bild befindet sich im südlichen Querhaus des Doms, in der Nähe der großen Orgel, und ist im Halbdunkel oft nur schwer auszumachen. Ein sehr gelungener Kunstdruck nach einer Aufnahme von Rudolf Wakonigg und eine feinsinnige Beschreibung durch den Domkustos Dr. Géza Jászai haben das Bild dem interessierten Betrachter leichter zugänglich gemacht.[74]

Es handelt sich um das „Epitaph des Domscholasters Rotger Dobbe“ von Ludger tom Ring d.Ä. aus dem Jahre 1538. Ein Epitaph dieser Art soll die Erinnerung an die dargestellte Stifterperson wachhalten, besonders aber den Betrachter zu einem Fürbittgebet für den Verstorbenen einladen. Das Epitaph des Domscholasters, des Leiters der Domschule, wurde im angegebenen Jahr neu hergerichtet, nachdem ein erstes aus dem Sterbejahr 1531 durch die Wiedertäufer, wie so viele andere Kunstschätze in den Kirchen Münsters, zerstört worden war.

Abbildung 8: Epitaph des Domscholasters Rotger Dobbe in Münster

Das farbenfrohe Bild atmet Frieden und ist ohne jede aufgeregte Dramatik. Den Hintergrund bildet eine liebliche Landschaft. Auf dem blumenreichen[75] Rasen im Vordergrund knien Jesus (auf der liegenden Geißelsäule) und Maria, beide kostbar gewandet, als Fürbitter für den in ehrfürchtiger Distanz knienden und betenden Scholaster. Beide weisen auf ihre besonderen Verdienste hin, die sie als Fürbitter vor Gott wirkkräftig erscheinen lassen. Maria zeigt auf ihre Brust und sagt zum Sohne:[76] “Kynt sy an dyner moder broste, troeste den sünder hemelforste“ (Kind, sieh an deiner Mutter Brust, tröste den Sünder, Himmelsfürst.).[77] Jesus weist mit ähnlicher Geste auf seine Seitenwunde hin und spricht mit nach oben gewendetem Blick: „O va(d)er dorch mynen doth und pyn wyl doch dem sunder gnedich syn“ (O Vater, wegen meines Todes und meiner Leiden, sei doch dem Sünder gnädig.).

Nach dem nun schon bekannten Motiv der Heilstreppe durchläuft die Bitte des Scholasters verschiedene Instanzen, die fürsprechend das Anliegen verstärken.

In der oberen Bildhälfte, durch Wolkenband und Lichtschein als himmlische Sphäre kenntlich gemacht, thront Gottvater als ernster Richter,[78] aber es handelt sich nicht um eine „Vision des zürnenden Gottvaters“[79] wie auf manchen anderen Pestbildern. Auf dem Haupt die Bügelkrone des Kaisers, in würdevoller Haltung spricht er wohl Recht: „De sunder hefft uns vele mysdaen“ (Der Sünder hat uns viel Böses getan.) und „In dren plagen mot he mi staen“ (In drei Plagen muß er mir stehen.), aber er vollzieht das Urteil nicht, dank der Fürbitte Marias und seines Sohnes. Die Pfeile mit der Aufschrift Pestylenz, Oerlog und Duertijdt (Pest, Krieg und Teure-Zeit = Hunger) werden nicht als todbringende Waffen geschleudert oder abgeschossen, sondern liegen fest in der Hand des sich erbarmenden Vaters.

Wie ein Bote des Friedens und der Versöhnung erscheint der Heilige Geist in der Mitte des Bildes, im Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Gott sendet „in siebenfachem Strahlennimbus die Taube des Heiligen Geistes den Fürbittenden hernieder, um sich ihnen im Zeichen des himmlischen Friedens zu offenbaren.“[80]

Dieses schöne Bild im Dom zu Münster ist kaum noch als Pestbild zu bezeichnen. Es enthält zwar fast alle bekannten Motive dieses Bildtypus, aber es vermittelt nicht mehr den Eindruck von äußerster Not und stürmischer Interzession. Maria braucht ihren schützenden Mantel nicht auszubreiten; sie ist zwar Mediatrix, aber kaum noch Defensatrix, während die Verbindung beider Funktionen für die Pestbilder sonst eher charakteristisch ist.[81] Jesus erscheint trotz Passionssäule und Wundmalen nicht mehr als der Schmerzensmann (es fließt kein Blut, statt der Dornenkrone goldene Strahlen über dem Haupt wie bei Maria), sondern eher im hohenpriesterlichen Gewande (in kostbar besticktem Chormantel (Pluviale) mit seinem Namen auf der großen, edelsteinbesetzten Schließe).

Gottvater hält die Pfeile zurück und schickt statt derer den Geist der Versöhnung. Ein Bild, das die Not der voraufgegangenen Jahre der Wiedertäuferzeit in Münster und der unbarmherzig wiederkommenden Seuchen der folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte vergessen läßt.

Kretzenbacher spricht wegen der kostbaren Gewänder Marias (die „einer Patrizierfrau jenes frühen 16. Jahrhunderts“) und Jesu von Münster als “einer Stadt des Reichtums“ so kurz nach „dem grauenhaften Leiden im Schreckensregiment der Münsteraner Wiedertäufer 1534 – 1535.“[82]

Interessant ist, was der selbe Autor, unter Berufung auf Max Geisberg, den großen Kunsthistoriker Münsters[83], von der „lange(n) Leidensgeschichte dieses Bildes“ mitteilt:[84]

„So war es etwa um 1823 ‚auf Anordnung des Domkapitels ganz überweißt‘ oder ‚mit Kalk übertüncht‘. Ja es war anscheinend mehrfach aus dem Dom überhaupt entfernt gewesen. (...) Warum es aber (...) so sehr den kirchlichen Kreisen mißfallen hatte, wird allerdings nicht klar.“ Darin muß Kretzenbacher jedoch korrigiert oder ergänzt werden. Max Geisberg (Kretzenbacher schreibt irrtümlich Gaisberg) gibt in seinem Werk „Die Stadt Münster, Fünfter Teil, Der Dom.“[85] einige bemerkenswerte Hinweise zu der „Leidensgeschichte“ (so sein eigener Ausdruck) dieses Bildes, das er als einen „der größten Schätze der Kirche“ bezeichnet.

Danach war das Bild etwa 1824 „auf Anordnung des Dompropstes v.Droste zu Hülshoff[86] mit Kalk übertüncht“ worden. Am 14.IX.1833 erkundigte sich der damalige (erste) Oberpräsident der Provinz Westfalen Ludwig von Vincke (1816 – 1844) beim Domkapitel wegen des Bildes, das „ganz überweißt und auf diese Art zerstört“ worden sein sollte. Nun setzten verschiedene, zum Teil sehr bedenkliche Bemühungen wegen einer Restauration des Bildes ein. Es wanderte zwischen Dom, Kapitelsaal, Kunstverein und wiederum Dom hin und her. „Es soll zeitweilig entfernt werden“, heißt es im Domkapitelsprotokoll vom 22.VIII.1868. Noch lange bleibt das Bild „zum Aufhängen ungeeignet“. Schließlich heißt es bei Geisberg: „Bei der Ausstellung im Landesmuseum 1924 zeigte sich, daß an der von der Rechten der Mutter Gottes bezeichneten Stelle die alte Bemalung mitsamt dem Kreidegrunde bis auf das Holz abgehobelt war.“

Hier dürfte auch ein Hinweis auf den Grund für das „Überweißen“ oder „Übertünchen mit Kalk“ und die gezielte Beschädigung eines Teiles des Bildes gegeben sein, denn mit der „von der Rechten der Mutter Gottes bezeichneten Stelle“ ist nichts anderes gemeint als ihre entblößte oder kaum verhüllte Brust. Sie war offensichtlich das Skandalon für die frommen Domherren.

2.8 Der bescheidene Anfang der Pestbilder

Nach der Betrachtung der „elaborierten“ Pestbilder ist es wohltuend, auf den Anfang der Entwicklung zurückzuschauen, auf einen kleinen Holzschnitt von geradezu atemberaubender Naivität (Abb. 9). Er findet sich im „Heilsspiegel“, dem „Speculum humanae salvationis“, hier nach einer Regensburger Handschrift um 1400.[87]

Abbildung 9: Mantelschutz im Speculum humane salvationis

Maria als junge Frau mit langwallendem Haar, gekrönt und mit einem Nimbus versehen, kniet fürbittend auf dem Boden. Ihren jugendlichen Leib rückwärtsgebogen, bietet sie sich als Zielscheibe dem aus den Wolken heranstürmenden himmlischen Pfeilschützen dar. Ihre ausgebreiteten Arme halten schützend den Mantel über ein fast keck blickendes, zusammengedrängtes und ebenfalls kniendes Häuflein von Menschenkindern.[88] Wie ihre Schützerin-Mutter schauen sie dem Angreifer staunend und gelassen ins Gesicht. Er wird es gewiß nicht wagen, den überlangen Pfeil abzufeuern!

Mag die Angst die Kinder unter den Schutzmantel getrieben haben, es erfüllte sie auch die Gewißheit von der fürbittenden und abwehrmächtigen Kraft der Gottesmutter; hier ist sie Mediatrix und Defensatrix zugleich. „Maria est mediatrix inter deum et homines“ lautet die erklärende Schrift über dem Bild.[89]

Die frühsten Darstellungen dieser Art, Miniaturen in Gebet- und Erbauungsbüchern, oft mit anspruchsvoller Theologie befrachtet, wie zum Beispiel im Speculum humanae salvationis, stellen Maria als Mater omnium dar. Sie unterscheiden noch nicht nach Ständen, Orden, Bruderschaften, Familien oder Einzelpersonen. Aber schon bald danach treten uns diese, in größerformatigen Darstellungen, auf Vereinsfahnen, als Wand- und Tafelmalerei oder in Skulpturen entgegen.

2.9 Pestbewältigung anderer Art

Wir haben uns bei der fragmentarischen Übersicht über die Pestbilder verschiedener Ausprägungen bewußt auf Bilder beschränkt. Daneben drückt sich die Angst der Menschen vor dem göttlichen Strafgericht der Pest und zugleich das geradezu unbegrenzte Vertrauen in die Fürbittkraft der Gottesmutter in vielerlei Äußerungen der Literatur und darstellenden Kunst aus.

Auf „die Bewältigung der Pest in der gemeinschaftlichen“ und (danach) „in der privaten Frömmigkeit“ hat Thilo Esser ausführlich hingewiesen.[90] Meßtexte, Gebete, fromme Gedichte und Schauspiele, gedruckte Pestblätter mit Bild und Text, religiöse Symbole (z.B. das Pest-T (=Tau)), teilweise mit apotropäischer (das Unheil abweisender) Bedeutung[91], Ablaßzettel und Prozessionen: in schier unermeßlicher Vielfalt äußert sich das Bemühen, der Bedrohung Herr zu werden und sich dabei der übernatürlichen Hilfe zu vergewissern.[92]

In späteren Zeiten (besonders im Barock) errichtete man in bayerischen und habsburgischen Landen Pestsäulen, geschmückt mit der Heiligen Dreifaltigkeit und mit Figuren der Pestpatrone, als Votivmale nach überstandenen Nöten.[93]

Es gibt übrigens keine überzeugende Erklärung für die Tatsache, daß erst im 15. Jahrhundert Bemühungen in Literatur und Kunst in größerem Maße erkennbar werden, die „eine religiöse Bewältigung der Pest“[94] anbahnen. Dabei lag die erste Pestwelle von 1347-1352 schon viele Jahrzehnte zurück. Nach Esser liefern die demographischen Untersuchungen von Georg Zinn und ihre Ergebnisse[95] einen „plausiblen Erklärungsansatz“ dafür: „Grundsätzlich erhöhte sich das Risiko für Personen, die besonders engen und häufigen Kontakt mit anderen hatten und somit auch leichter infiziert werden konnten.“

Tatsächlich fielen ganze Konvente der Pest zum Opfer; besonders Ärzte, Notare und Weltkleriker zahlten einen hohen Tribut. Da die gebildete Schicht also besonders stark dezimiert wurde, sei die intelligente, religiöse Aufarbeitung des Pestproblems so spät erfolgt. Dem ist aber entgegenzuhalten, daß vielerlei Frömmigkeitsbestrebungen in Theologie und Kunst in anderen Bereichen schon viel früher sichtbar wurden und in der Zeit der Verzweiflung ein Gegengewicht bildeten, ohne das eigentliche Pestproblem religiös anzugehen, wie an späterer Stelle dieser Arbeit noch dargelegt werden wird. Nach meiner Ansicht war es der „Gottesschrecken“[96] der Pest selbst, der theologisch und emotional nicht bewältigt war, sich vielmehr aus wiederkehrenden Wellen neu speiste und erst in zeitlicher Distanz ein ruhigeres Nachdenken möglich machte und nach wieder ansteigender Bevölkerungszahl eine sinnvollere Alternative als die Resignation zuließ. Da konnten Pestbilder mit der Interzession Jesu und Marias (wieder) Hoffnungszeichen werden; Pestgebete und Bruderschaften zeigten, daß die Lethargie überwunden war.

Alle diese Zeugnisse, vom Pestbild über Bruderschaften bis hin zu Stiftungen und Votivmalen, sind Zeichen der äußersten Not der Menschen, aber auch ihres entschlossenen Bemühens, durch Werke der Nächstenliebe und durch das Vertrauen auf das Erbarmen Gottes das nur scheinbar chaotische Dasein in der Balance zu halten. Solange man an einen Zusammenhang von Himmel und Erde glauben konnte, blieb trotz Leid und Todeserfahrung noch Sinn denkbar und Verzweiflung überwindbar. Um diese Sicht der Dinge kann eine Welt, wo sie ungläubig geworden ist, die Menschen des Mittelalters nur beneiden.